女性的社交网络是如何随着财富和地位而变化的

尽管女性网络很重要,但世界各地的许多女性在建立和维持社会联系方面面临巨大障碍。本专栏调查了印度东部奥里萨邦农村地区新妈妈们的社会网络,发现年轻妈妈们往往极度孤立,这可能对身心健康、获得服务和增强孕产妇权能产生重要影响。现有的网络显示出强烈的负社会经济地位梯度,占统治地位的种姓和较富裕的女性比地位较低的同龄人更加孤立。

搜索网站

尽管女性网络很重要,但世界各地的许多女性在建立和维持社会联系方面面临巨大障碍。本专栏调查了印度东部奥里萨邦农村地区新妈妈们的社会网络,发现年轻妈妈们往往极度孤立,这可能对身心健康、获得服务和增强孕产妇权能产生重要影响。现有的网络显示出强烈的负社会经济地位梯度,占统治地位的种姓和较富裕的女性比地位较低的同龄人更加孤立。

孤立会对心理健康和幸福产生严重的负面影响。朋友、家人和邻居的社交网络为人们的生活提供了意义,并在困难时期提供了重要支持。在低收入环境中,许多研究都集中在网络如何改善经济成果上;例如,通过对收入冲击的保险(Townsend 1994, Munshi和Rosenzweig 2016),以及技术的扩散(Banerjee et al. 2013)。除了对经济福祉的影响之外,女性的社会网络也是女性赋权(Kandpal和Baylis 2019)以及她们参与社会和政治运动能力(Prillaman 2017)的关键决定因素。社交网络在确保女性获得准确信息方面也可能至关重要,特别是关于避孕等话题,在这些话题中,男女混合的坦率讨论可能是禁忌(Mason和Smith, 2000年,Anukriti at al. 2020年)。

尽管女性网络很重要,但世界各地的许多女性在建立和维持社会联系方面面临巨大障碍。印度农村地区就是一个典型的例子。这背后的一个关键因素是婚姻移民:新婚妇女往往在婚后搬到夫家,通常是在一个新的村庄,使她们远离现有的朋友和家人。此外,限制性的性别规范不允许已婚妇女离开家自由社交,这使得刚结婚的妇女很难在新的社区中建立联系。

在一篇新论文中(安德鲁等人,2020年),我们提供了印度东部奥里萨邦农村新妈妈社交网络的定量证据。我们问年轻的母亲们有多少关系,这些关系是如何随时间变化的?年轻母亲的人际关系的力量是什么?网络规模与社会经济地位(SES)如何相关?

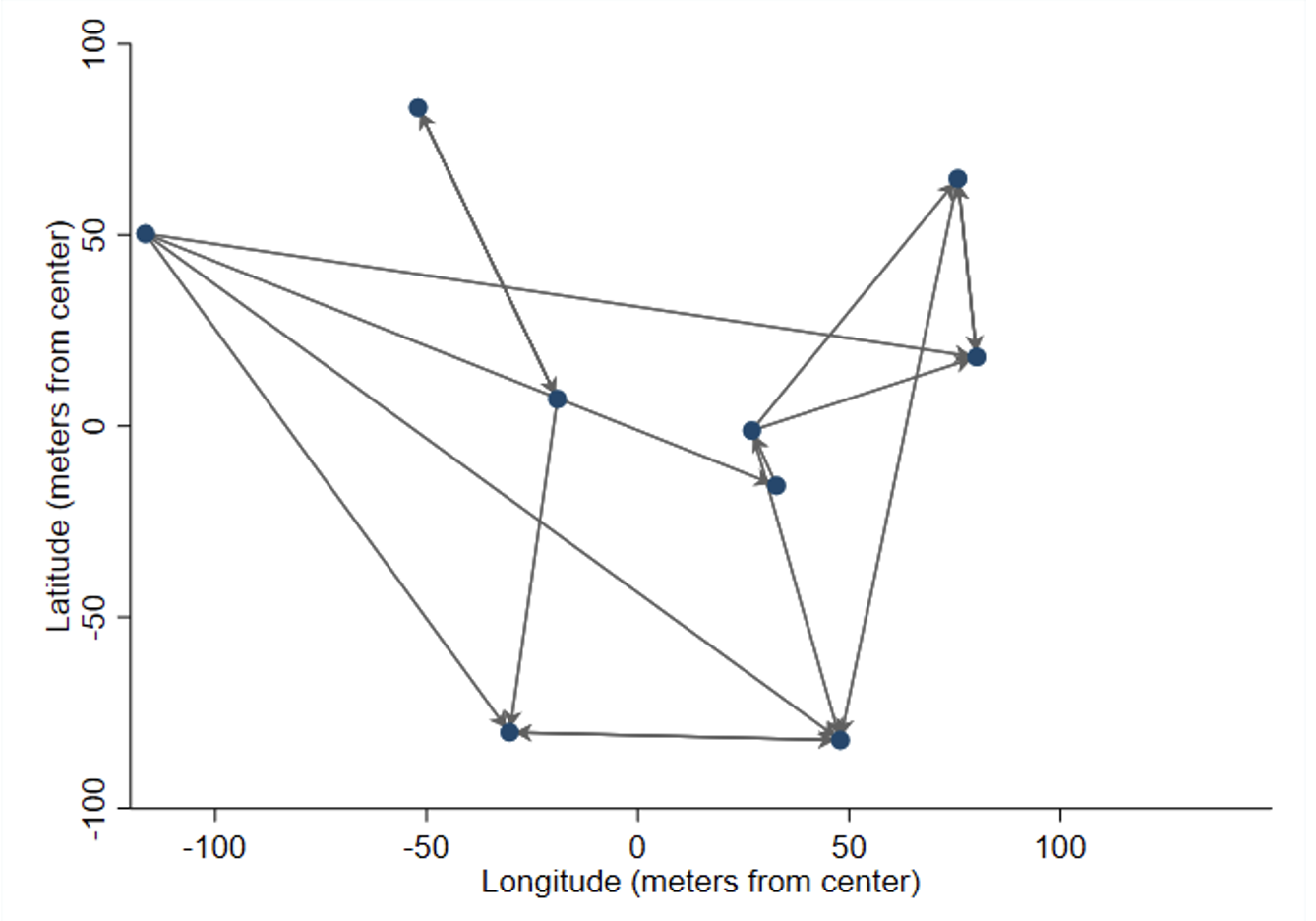

在这篇论文中,我们记录了居住在奥里萨邦农村192个村庄的2170名带着年幼孩子的已婚妇女的社会关系。从2015年开始,我们在四年的时间里,每年都采访这些女性,测量她们社会关系的数量和强度在每个村庄,我们询问了多达12位母亲的样本(代表村里有小孩的母亲的三分之一,准随机选择和抽样,以便受访者在地理位置上彼此相对接近),询问她们是否认识彼此。如果他们知道,我们会接着问他们对母亲的了解程度;例如,他们认识她多久了,他们是否在过去两周拜访过她,或者他们是否可以向她借钱。图1显示了我们研究开始时一个村庄的这种网络的例子。每个点代表一个被调查者,用她相对于村庄中心的GPS坐标绘制,而箭头代表社会关系。

图1波1中的有向网络图

这些网络的一个显著特征是它们的稀疏性。平均而言,在我们的第一波调查中,母亲们认识村里的1.4名抽样母亲,39%的母亲报告说不认识其他抽样妇女。考虑到这些女性平均居住在240米左右的小社区,这是一个非常小的社会网络。即使考虑到我们没有询问受访者与村里所有其他母亲的联系,我们估计,平均每个母亲与其他有相同年龄孩子的母亲有3.2个联系。随着时间的推移,这些网络会越来越大,但变化不大。到2019年我们的小组调查的第四波时,每名母亲在她的村庄平均认识2.0名其他抽样母亲。我们发现的高隔离水平与来自印度农村的定性(Crivello等人,2018年,Sanyal 2009年)和定量(Anukriti等人,2020年,Kandpal和Baylis 2019年)证据一致。

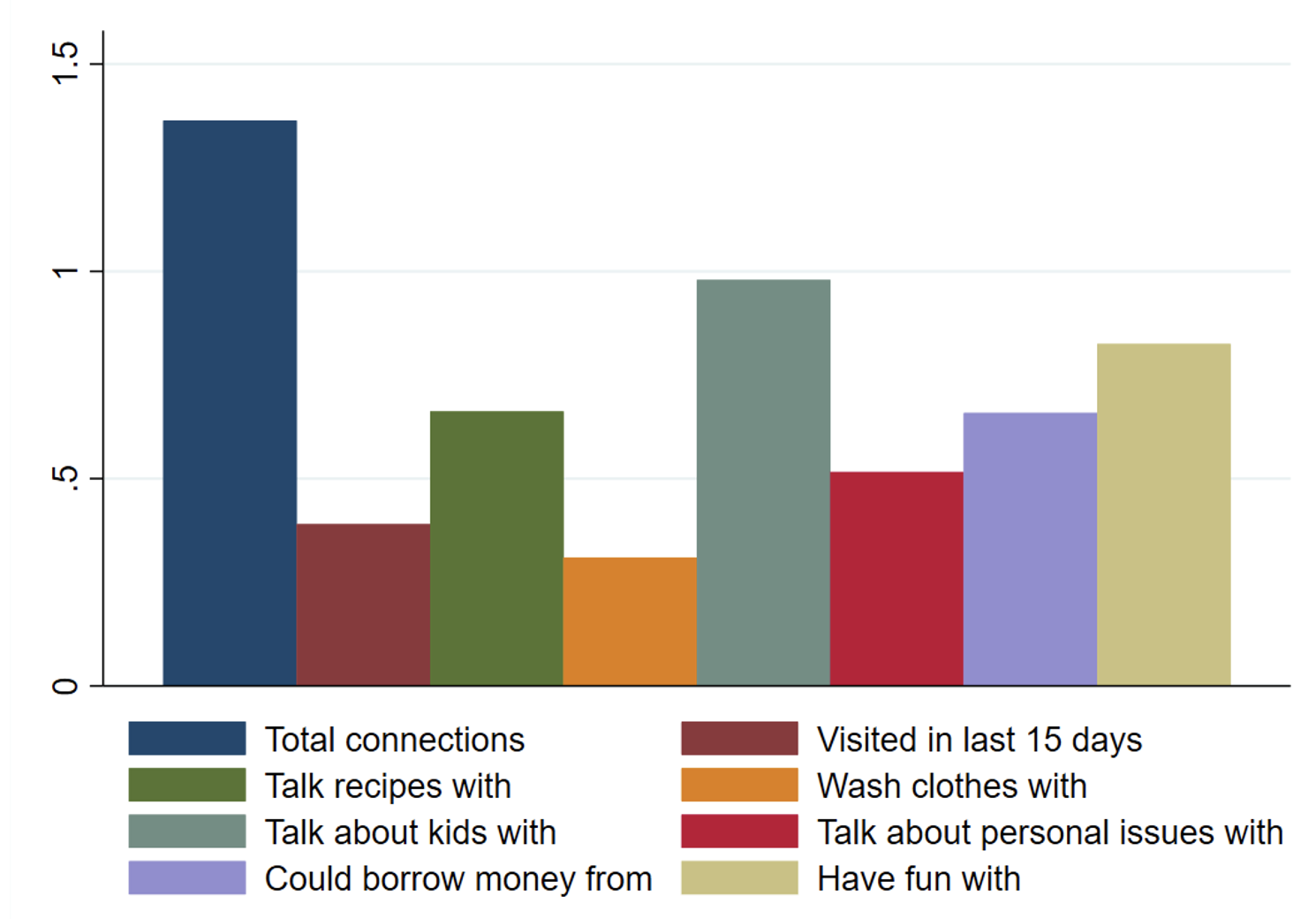

母亲们每天与之互动的联系的数量甚至更加有限。图2显示了每个母亲可以谈论特定主题或进行选定活动的联系数量。平均每个母亲有一个可以谈论孩子的朋友,只有0.5个可以谈论个人问题的朋友。在过去的15天里,这些母亲平均拜访的其他样本女性不到0.4个。

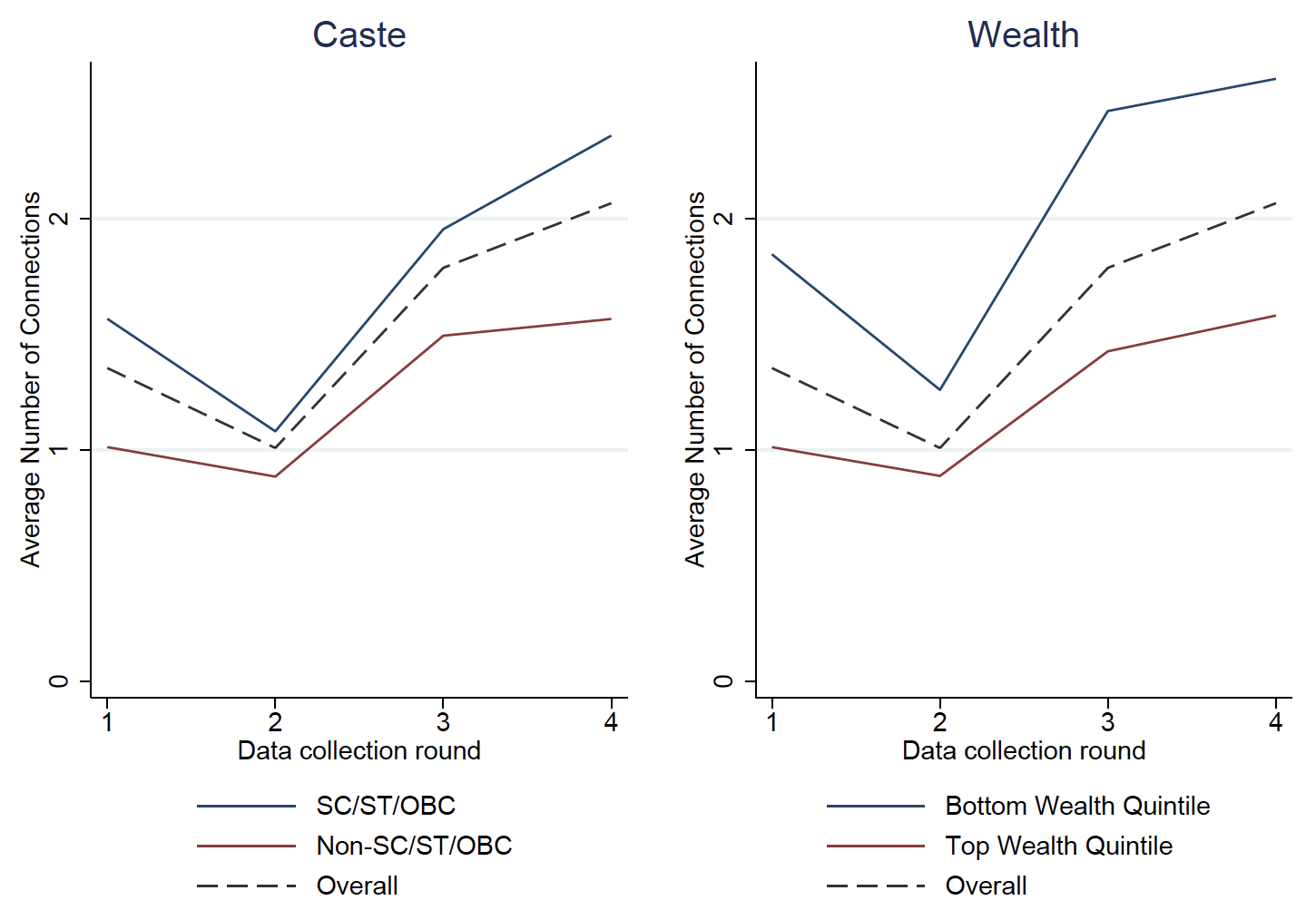

就种姓和财富而言,我们发现社会经济地位较高的女性比不太富裕的女性拥有更多受限的网络。在我们的研究开始时,统治种姓的女性平均比来自更弱势种姓和部落(SC/ST/OBC)的女性少0.6个亲戚。如图3所示,这一差距持续存在,并且随着时间的推移而扩大,根据我们的上一波数据收集,占主导地位的女性的人际关系减少了0.8个。

图2联系和关系强度

请注意:图表绘制了报告的平均总连接数,以及受访者报告的可以一起进行不同活动的总连接数。

图3社会经济地位随时间变化的网络

请注意:在第一波之后的一波中,样本被限制在对照组。

在财富方面,也有类似的关系梯度,财富最高的五分之一的母亲的关系比财富最低的五分之一的母亲少0.9。这种差异在四年后依然存在,连接数的差距扩大到1.0。虽然SES的这些维度高度相关,但我们发现,即使它们彼此有条件,它们也与网络规模保持着很大的独立关系。这表明,社会和经济障碍都有助于限制女性社交网络的规模。

我们观察到的SES梯度可能是由SES较高的女性在自己的SES群体中认识的女性较少,或者是SES群体中认识的女性较少所致。在实践中,我们表明,社会地位的网络规模的大部分梯度可归因于社会地位较高的母亲不太可能认识自己群体的其他母亲。这些群体内部连通性的差异构成了种姓梯度的三分之二,以及财富网络规模的所有差异。

是什么驱使高SES母亲认识的母亲更少,甚至在她们自己的SES群体中?我们发现,与流动性相关的两个因素——劳动力参与率和厕所拥有率——与网络规模密切相关。有工作的母亲比没有工作的母亲的人际关系多1个左右,家里有厕所的母亲的人际关系平均比没有厕所的母亲少0.8个。这两项发现都有直观的解释。

参加劳动力市场使母亲有机会认识更多的人,形成社会联系,打破孤立的循环。拥有厕所使妇女不太可能需要练习露天排便。由于在实践中,许多妇女成群结队地到户外排便,家里有厕所就使妇女失去了与同龄人见面的机会。由于家庭厕所拥有率与财富密切相关,这可能在一定程度上解释了观察到的网络规模的社会经济梯度。

平均而言,奥里萨邦农村的年轻母亲极为孤立,这可能对身心健康、获得服务和增强孕产妇权能产生重要影响。这些网络显示出强烈的负社会经济地位梯度,占主导地位的种姓和较富裕的女性比社会地位较低的同龄人更加孤立。虽然随着时间的推移,网络会越来越大,但这一过程发生得很慢,不同的SES之间的差异会持续存在。

在我们的分析中,我们无法真正解开为什么社会地位高的母亲比地位低的母亲更受网络限制的原因,因为网络是为服务于社会、政治和经济利益而内在形成的。然而,我们的结果与限制性的社会规范是一致的,高收入家庭更能负担得起。关于这些网络是如何形成的,它们如何随着收入增长而变化,它们如何在因果上影响结果,以及社会规划如何改变它们,还需要更多的证据。

编者注:本专栏也出现在VoxDev.org.

anukriiti, S, C Herrera‐Almanza, P K Pathak和M Karra(2020年),《木乃伊的诅咒:法律母亲对印度妇女的影响》,美国农业经济学杂志102(5): 1328 - 1351。

安德鲁,A, O Attanasio, B奥格斯堡,J Behrman, M Day, P Jervis, C Meghir和A Phimister(2020年),”母亲的社会网络与孤立的社会经济梯度, NBER工作文件28049。

Banerjee, A, A G Chandrasekhar, E Duflo和M O Jackson (2013), "小额信贷的扩散”,科学341(6144): 1236498 - 1236498。

Crivello, G, J Roest, U Vennam, R Singh和F Winter(2018),”婚姻和生育决策:印度安得拉邦和泰伦加纳的青少年和年轻已婚夫妇的生活经验。”

Grantham-McGregor, S, A Adya, O Attanasio, B Augsburg, J Behrman, B Caeyers, M Day, P Jervis, R Kochar, P Makkar, C Meghir, A Phimister, M Rubio-Codina和K Vats(2020年),“印度儿童早期发展的小组会议或家访:集群随机对照试验”,儿科.

Kandpal, E和K Baylis(2019),”《已婚妇女的社会生活:女性自主和对孩子投资的同伴效应》”,发展经济学杂志.

梅森,K O和H L史密斯(2000),“丈夫与妻子的生育目标和避孕措施的使用:五个亚洲国家性别背景的影响”,人口统计学37(3): 299 - 311。

Munshi, K和M Rosenzweig(2016),“网络与分配不当:保险、移民与城乡工资差距”,美国经济评论106(1): 46 - 98。

Prillaman, S A (2017), "人多力量大:女性团体如何缩小印度的政治性别差距”。

Sanyal, P(2009),”从信贷到集体行动:小额信贷在促进妇女社会资本和规范影响中的作用”,美国社会学评论74 (4): 529 - 550

Townsend, R(1994),“印度农村的风险和保险”,费雪62(3): 539 - 91。

本样本的收集是作为各种儿童早期发展干预措施评估的一部分。有关干预措施和抽样的细节,请参见Grantham-McGregor等人。2020。

1050年读